※画像は全て、クリックすると拡大表示できます

昨日静岡より、とても楽しみにしていた材木が届きました。

これまでにこのブログでも何度かお伝えしている(↓)、新月伐採材です。

この材木が育った山はココ

2006.11 この材の伐採時の記事はこちら

2007.03 葉枯らし乾燥後、この材を山から出した時の記事はこちら

2007.06 この材の製材した時の記事はこちら

この材木はいつも大変親しくさせて頂いている、和歌山市の友人・東建設工業の東さんが自社の工場内にて預かって下さることになり、静岡から和歌山市へ届けてもらいました。

(東さん、どうもありがとうございます)

ユニックにて荷降ろし作業中。

長さ9m、太さ30cm角の木材はやはりデカイです。

今回運んだ材木はたった9本分の原木の根元の部分から製材した木材(柱・梁と板材)ですが、総重量は約3トンありました。

今回木材を届けてくれたのは運送屋さんではなく、この木を作ってくれた山の林業家・製材をして下さった工務店の方・そして静岡で彼らと一緒に林業家グループ(SGECグループ認証)の一員として活動されている方の3人です。

皆さんお忙しい中、わざわざ今回の為に時間を作ってくださって来て頂けたことはとてもうれしかったし、深く感謝しております。

お昼ごはんを一緒に食べたときにもいろんな話ができてとても良かったです。

先述の東さんもとても木が好きな方なので、荷降ろしが終わった後、静岡の3人と東さんも一緒に、届けていただいた材木を見ながら木の話をしました。

今回、静岡からわざわざ彼らが来てくださったので、いい機会だと思いいろんな産地の杉の木のカットサンプルを持参して比べて見てもらいました。

(静岡産、奈良県吉野産、高知県梼原産、宮崎県産)

近畿では四国や九州の杉も割とよく流通しているのですが、静岡では西の方の木はあまり眼にする機会がないので、静岡のみなさんは四国・九州の杉の木をとても興味深く見ておられました。

そして和歌山の東さんは逆に静岡の杉を興味深く見ておられました。

上の写真がその4つの産地の杉をそれぞれ並べてみたものです。

一番下が今回届いた静岡の木材。

その上に奈良県吉野産、高知県梼原産、宮崎県産材と積み上げています。

上に行くほど西・南へ産地が移っていくように並べてみました。

画像をクリックして拡大して見ていただければ、産地によって年輪の詰み具合(年輪の巾)が違う様子がよくわかると思います。

一口に 『 国産の杉 』 と言っても、色々と個性があります。

秋にはこの実物を手にとって見比べていただける機会を設けるべく、現在計画中です。

詳細が決まったら、またこのブログでお知らせしますのでどうぞお楽しみに。

【 お知らせ 】

9/15(土)、16(日)の2日間、神戸市北区で木の家の完成見学会を行います。

詳しくはこちらをご覧下さい

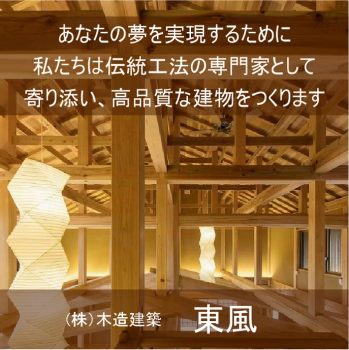

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を