6/11(水)~13(金)の3日間、静岡へ行って製材に立ち会ってきました。

今回製材したのは、2007年11月上旬の新月期に伐採した杉と桧です。

この材の提供に協力してくださったのは、こちらのグループの林業家の方です。

(ややこしい注文に丁寧に対応してくださり、本当に感謝しています!)

11月~3月までの4ヶ月間は山で葉枯らしをし、3月に玉切り・造材(その1 その2)しました。

製材には杉山製材所さんとひかる製材さんの2社にご協力いただきましたが、今回は長材を挽いたひかる製材さんでの作業を報告します。

(以下、全ての画像はクリックすると拡大表示できます)

上の写真の製材の台車に乗っているのは、長さ9.3m、樹齢85年生の杉です。

人間の大きさと木の長さを比べてみて下さい。

上の写真は、製材をしている最中です。

左に立っているご夫妻が、今回京都でこの材料を使ってご自宅の新築をされるNさんです。

人間の大きさと比べると木の太さがよくわかるでしょう?

今回採れた材料の中で一番美しかったのがこの7.3mの杉です。

赤みの色も鮮やかで節も少なく、杢目が芯に通って偏りが無い、すばらしい材料でした。

この材料はリビングの上部・吹き抜けに面した梁として使う予定です。

Nさんに木材のことで静岡へ来ていただくのは、今回で2回目です。

Nさんは昨秋のこの木を伐採する際にも、わざわざ京都から静岡の山へ来ていただきました。

それが1回目。

で、今回の製材が2回目です。

実はNさんの家の作り方は、現代の一般的な家づくりと比べてとても特殊なやり方をしています。

ちょっとその違いを比較検討してみました。

下の表をご覧下さい。

|

|

一般的なやり方

|

Nさんのお宅の場合

|

|

木材の長さ

|

市場に出回っている規格寸法の製材品を何本か継いで使う

|

材料を継がずに、1本ものの材料で組めるように、好きな長いままの材料をとってもらうように林業家に依頼

|

|

伐採時期

|

いつ伐採したものかは不明

|

1年を通じて一番いい伐採時期だけを選んで伐採

|

|

伐採時の

立会い

|

不可

(今は立ち会わないのが当たり前)

|

可

(実際に立ち会ってみると感動~)

|

|

製材時の

立会い

|

|

木材の

生産者情報

|

誰が育てたものかは不明

|

生産者と実際に顔を合わせて話ができる

|

製材を終えてクライアントのNさんに感想を伺ったところ、このように(↓)おっしゃっていました。

「原木から製材する過程を実際に見ることができて、本当に贅沢なことをしているんだと感じた」

「木を育ててくれた林業家や製材をしてくださった方に会って話をし、関わってくださる方々の顔がここまで見えるというのがとても貴重な機会で、信じられないことだった」

この静岡の木は、決してブランド品ではありません。

同じ静岡県内産でも、天竜杉は全国でも名前が通ったブランド品として有名ですが、今回の木材は静岡市内の木で全国的には全く無名の普通の木です。

品質だけを追求していけば、吉野杉などのもっと素晴らしい材料はどこにでもあるでしょう。

でも今回のやり方で一番重要なのは、

〇 木を作ってくれた人(林業家・製材関係者)とユーザー(住み手)とが

顔を合わせる機会をつくったこと

〇 伐採時期・葉枯らし乾燥期間・生産者を完全に限定したこと

(木をいい状態で使うためには伐採時期を選ぶことが

と~っても重要です)

〇 家の大きさに合わせて木材の長さを山で切り揃えたこと

という3点です。

本当は全ての家がこうやって作られるべきだと僕は強~く思うのですが、時間も手間もかかるので現実的にはなかなかそうもいきません。

なぜなかなか難しいのか?については、また改めて別の機会に書いてみますね。

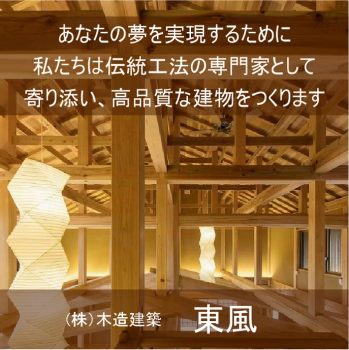

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を