京都市N邸の現場で土壁が仕上ってきている、ということを先日書きましたが、2階の壁の一部に左官屋さんが円形の下地窓を作ってくれました。

とってもいい感じで仕上っているのでご紹介します。

当初は、このような下地窓を設けるつもりではなかったのですが、竹小舞下地を編み上がるころにクライアントのN様が現場を見られて、

「せっかくこれだけちゃんと竹を編んでくださったのに、壁が出来上がってしまったら全く下地が見えなくなってしまうのは惜しい」

と仰って、じゃあどこか塗り残しましょう!ということになり、空調などの関係で支障のない部分の下地を塗り残すことになりました。

最初から下地窓にする予定で作る場合には、こういうところの壁下地(竹や縄)はもっときれいに仕上げられた材料で下地を編むのが定石なのですが、今回は編みあがってから塗り残そう、ということになったので、フツーの下地がそのまま露出しています。

「ちゃんとこうやって編んだんですよ」というのが後世の人にしっかり伝わる、

という意味ではとてもいい形になりました。

円形の縁は一般に貝の口(かいのくち)または蛤端(はまぐりば)と呼ばれる形で、ぬるっと丸みを帯びた仕上げ方をしています。

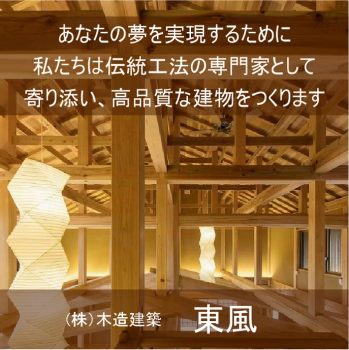

最終的にはこの壁の裏に照明器具を置いて、スイッチを入れると下地窓から明かりが漏れるという形で仕上げることになっています。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を