これから少しずつ機会を見つけて、僕の目

から見た(←ちょっと変わってるかも・・・)

建築のご紹介をしていきたいと思います。

タイトルにもうたっているように、僕は木造

建築家ですから、木造建築のご紹介が多く

なると思いますが、それ以外のものも採り

上げていきます。基本的に自分が行って感

じたことをお伝えしたいと思っています。

まず最初は、イタリア・ベニスにある、

サンマルコ寺院の床のモザイクです。

床一面にこんなモザイクが施されています。

材料はすべて大理石ですが、その色の鮮や

かさ、取り合わせ方、形のユニークさ、加工技術など、ただただ見つ

めているだけでタメイキが出てきます。さすがイタリアだなぁ・・・と感じ

ました。大理石はやわらかいので、たくさんの人に踏まれるうちに少し

ずつすりへっていったようなのですが、石の種類によってすりへる具

合が違って、微妙にでこぼこした感じがまた何ともいい具合でした。

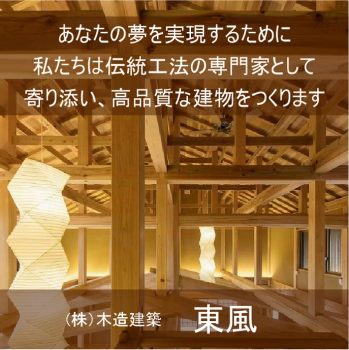

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を