先日クライアントのNさんと打合せをしていた時に、言われてと~ってもうれしかった言葉がありました。

これからつくろうとしている僕たちの家は、確かに自分たちでお金を払って作ってもらう家ではあるが、自分たちだけのためにつくるわけではない。

(現在はまだ設計の段階だが)もうすでに何だか自分たちのモノではないような気がしている。

さとうさんに頼むということはそういうことだと思っている。

自分たちが住まなくなった後にも建物は残って、他の人が住み続けられるようにバランスの取れた価値のある建物にしておいてほしい。

一言一句は正しくはありませんが、このような趣旨のことを言っていただきました。

もう光栄の極みで、打合せの最中、密かに感動しておりました(涙)。

Nさん、ありがとうございます。

Nさんは京都市内にご自宅を新築されるのですが、昨秋静岡で行った新月伐採時に京都から静岡の山奥まで出向いて伐採作業に立ち会っていただきました。

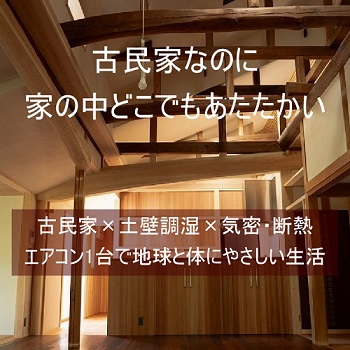

現在乾燥中のこの木材を使って来年から建て始め、竹木舞下地を編んで土壁をつける家のため、完成は再来年の予定です。

僕の提案にご賛同いただいて、上述のように時代に逆行しているようなことばかり(それとも最先端か?)実行しようとしています。

実はこの家の計画をこの企画に応募するつもりです。

家は法律上は個人所有であっても、最終的には社会資産。

そんな考え方が一般に定着するまでにはまだまだ時間がかかるでしょうが、確実にその方向へ向かいつつあると思います。

だからこそ、今考えておかなくてはならないこと、こだわっておくべきことがいろんなところにあるのです。

今後数十年だけよければいい、ではダメなのです。

本当に美しいとはどういうことか?

年月を経ても絶対に変わらない、普遍的な価値とは何か?

ということを見つめて建物をつくり続けて行くことが僕自身のライフワークです。

昨日は自分の誕生日だったので(笑)、たまにはこんな力の入ったことも書いてみました。

みなさまいつも読んでくださってありがとうございます。

これからも、たくさんの皆様に役立てていただけるような情報を提供していけるように励んでまいります。

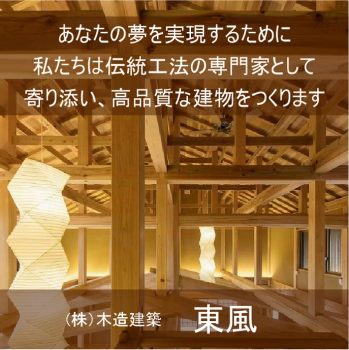

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を