今朝も散歩に行って参りました ♪

今週前半でこれまで抱えていた仕事が大きな山場を越えたので、少し気持ちに余裕ができたせいか、先月まではなかなかできなかった読書とか、散髪とか、体のメンテナンスなどを行っています。

会いに行きたかった人にも来週あたりに会いに行っておかないと・・・。

またすぐに忙しくなってしまいますからね。

散歩に行く前に、今読みかけの本を読んでいるとam5:30になり、

「さ~てそろそろ散歩に行くか」

と思った時にふと気付いて、今日は本を持って散歩に行きました。

僕がいつも歩いてくるのは瑞ヶ池(ずがいけ)という池の周りの遊歩道で、いたるところにベンチがあります。

なぜいままでこんなことに気付かなかったのか不思議で仕方ないのですが、散歩に行った時にベンチに座って読書するのはとっても気持ちいいのです。

30分くらいのんびりと広い場所で、ゆったりと本を読んでいました。

すると面白いもので、なぜか今日はいろんな人が声を掛けて下さったんですよね。

歩いている途中とか、ベンチで本を読んでいる最中とかに。

もちろん、声をかけて下さったと言っても

「おはようございます」

という挨拶だけなんですが、とっても清々しい気持ちになれて、朝からいい気分です。

本当にありがたいことですね。

公園のベンチで本を読もうと座ってみると、実はベンチの回りにいろんなゴミが落ちていることにも気付きました。

吸殻とか空き缶とか。

明日はゴミ袋を持って行って、ベンチの周りだけでもきれいにしてこようっと。

このブログを読んで下さっているあなたにも、朝の散歩をぜひお勧めしたいのですが、さらに散歩×読書はお勧めですよ。

一度お試しあれ。

【お知らせ-1】

2008年晩秋の新月期に伐採・葉枯らし乾燥させた

静岡産の杉・桧を使って下さる方を募集しています。

詳しくはこちら

【お知らせ-2】

2007年に竣工した伝統構法の家で、2年間住んでみた

感想を聞く見学会を8/2(日)に大阪府四條畷市で開催します。

詳しくはこちら

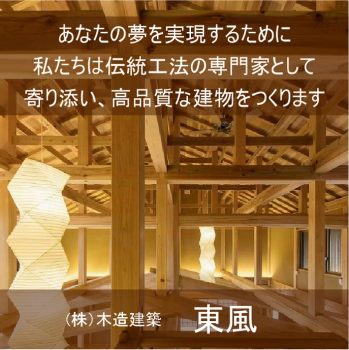

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を