きれいな年輪でしょ?

静岡の杉の木で、推定樹齢は約110年です。

今からお伝えする記事の内容とこの写真との間には特に関連性は無いんですが、今日の記事を投稿するにあたって、なぜかこの写真が頭に浮かんだので使いました。

年頭にあたり、自分自身のこれまでを再度見つめ直し、今年の指針を考えてみました。

今年の9月で事務所を立ち上げてちょうど10年を迎えます。

そんな節目も意識してか、自分自身で決めた指針・・・(↓)、

今年は1年間にお引き受けする物件数を、これまでよりも少なくします。

(おいおい、大丈夫か? なに言うてんねや?と突っ込まれそうですが)

どういうことかお話ししますね。

わざわざ改めてBlogでんなこと言わなくてもいいかな、とも思うのですが、自分自身の決意表明の意味もこめて書きます。

実は数年前からいろいろ思うところはあって、身近な人には軽く相談したりしていたのですが、自分が木造専門の設計者として

【他の人ではなく、自分でなくてはできないこと】

にもっともっと注力して業務を行うべきなのではないか?と感じていました。

社会に貢献する、みなさまのお役に立つという観点から考えて、今自分が向いている方向・姿勢は本当に正しいだろうか?ということについて、これまで何度も自問してきました。

そうやって日々の業務に取り組んできて、この年始にようやく確信に至ったのです。

やはり他の人にもできることは自分が手がけるべきではなく、他の方にお任せすべきだと。

そうすると、自分が先輩から受け継いだものや与えられた現在の環境・育ててもらった能力を、より自分が必要とされる分野に注力することができるし、自分が必要とされる分野(=自分でなくてはできないこと)で社会に貢献していく方がみなさまのお役に立てると思うのです。

誤解されないように申し上げておきますと、今までやっていたことが正しくない、という意味ではありませんし、180度方向転換するわけでもありません。

木造専門でやっていくことも変わりませんし、新月期の伐採材を自社で作っていくこともこれまで通りやっていきます。

基本方針として変えるのは、自社で施工まで手がける物件を増やし、設計のみを引き受ける物件を少なくするということです。

少し具体的に説明しますね。

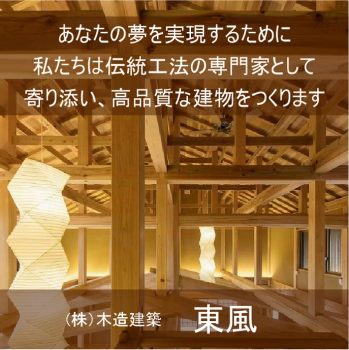

これまで木造建築 東風では【設計を本業とする建築設計事務所】としてのスタンスを主としてきました。

しかし今後は【自社で設計から施工までを一貫して行う工務店】へとシフトすると言った方が近いかもしれません。

設計だけをお引き受けして施工は他社にお願いする場合だと、どうしてもやりきれない部分があります。

第3者として現場を監理するという立場からすると、それは決して悪いことではありません。

しかし現在の自分の能力をより高く発揮できるのは、設計から施工までを一貫して自社で行い、材料の調達・管理や使い方にまで責任を持ったやり方だと確信するに至ったからです。

しかし、施工まで自社で行うとなると、今以上にたくさんの手間を各現場にかけていかなければならなくなります。

そうすると、現在の事務所の体勢ではお引き受けできる物件数を減らさざるを得ない、という冒頭の結論に至ったわけです。

より高いサービス、より良い商品、より深い満足度を提供し、社会に貢献したいと考えて判断したことですので、ご理解をいただければ幸いに存じます。

ただ、設計監理のみの業務は絶対に引き受けない、ということではありませんのでご安心下さい。

遠隔地などで、自社で施工管理を行うのは「お客様にとってもメリットが少ない」と判断した場合には、今までどおり設計業務のみをお引き受けし、施工は他社(工務店さん)に引き受けていただくというこれまでの形も引き続き行っていきます。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を