昨日、LED電球のことを書きましたが、今日はその関連記事でこんなものがありました。

東芝 白熱電球の製造中止 120年の歴史に幕

エジソンが白熱電球を発明した年(1879)から数えると、約130年間経過したわけですが、白熱電球が果たした役割はとてつもなく大きいでしょうね。

電球の発明を活かすために、電力の普及・消費量増大を助長して地球温暖化を進める一因ともなっていますが、科学・技術の発展に計り知れないほど寄与した功績は素晴らしいと思います。

白熱電灯、個人的には大好きなので、製造されなくなってしまうのはちょっと寂しいですけどね。

おつかれさまでした。

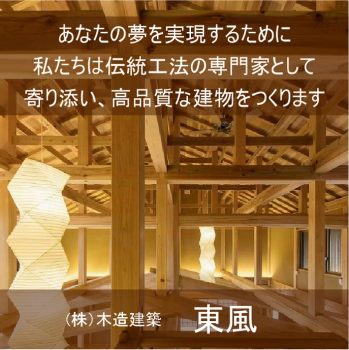

木造建築 東風のサイトはこちら(↓)

あなたはどちらが好きですか?

30年後に「そろそろ建て替えようか・・・」と言われる家と

「200年前のおじいちゃんが建てたの」と2210年に言ってもらえる家

LED

LEDを使った照明器具や電球のラインナップが増えてきているようですね。

僕は建材などの新製品にあまり詳しくないのですが(←と言ってしまうのもどうかと思うが・・・)、今朝の新聞で小型のLED電球が発売されるという記事を見つけて、ホームページを見てみました。

Panasonic 電工のLED電球に関するホームページを見ると、LED電球でも小型のもの(ミニクリプトン電球相当)のものが発売されているようです。

こうなってくると、ダウンライトがより一層選びやすくなってきますね。

ありがたいことです。

ついでに、こんな器具も見つけてしまいました。

器具の厚さ:10mmって、・・・薄すぎる。

すごいですね。

もう少し普及してくると価格も落ち着いてくるのでしょうが、まだちょっと手が出しにくいというのも正直なところです。

木造建築 東風のサイトはこちら(↓)

あなたはどちらが好きですか?

30年後に「そろそろ建て替えようか・・・」と言われる家と

「200年前のおじいちゃんが建てたの」と2210年に言ってもらえる家

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

見学会へのご来場ありがとうございました

3/13-14の2日間にわたり、京都市N邸で完成見学会を開催しました。

今回の見学会は東風の見学会でも過去最多の来場者数で、総勢65名。

ご来場頂いた皆様、どうもありがとうございました。

そして今回の見学会の場を提供して下さったクライアントのN様には、心より御礼申し上げます。

(N様、本当にありがとうございました)

うちの見学会では、いつも建築関係者も大歓迎!で見学会を行うのですが、今回は石場立て伝統構法ということもあり、建築業界関係者の参加者が多いこと多いこと。

上記65名のうち約30名は建築関係者の方々でした。

建築関係者の中でも大工さんが多かったです

大工さんに見に来ていただけるというのは、建築家の立場としてはとても光栄ですね。

ご来場のみなさまに大好評だったのが、玄関の式台(↓)です。

(画像をクリックすると、拡大表示できます)

杉の赤身だけを使った化粧なぐりですが、表面の凹凸と杉の柔らかさ・温かみによる足ざわりが良くて、

「さとうさん、うちの玄関もこれでお願いします」

というクライアントのみなさまが続々。

化粧なぐりができる職人さんがとても少ない中で、みなさまに気に入って頂けて、またこのような仕事を職人さんにお願いできるというのは大変ありがたいことです。

先日もご紹介しましたが、この板をなぐっている時の動画はこちらでご覧いただけますのでご覧下さい。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

試し掘り

先週末に解体工事が完了した明石市の現場では、解体工事の最後の整地作業のときに、職人さんに頼んでユンボ(別名パワーショベル?)で穴を掘ってもらいました。

深さは約1m程度。

目的は、地下の地質を見るのと、土のサンプルを採るためです。

その時掘った穴が下の写真です。

もちろんこの現場でも、近いうちに地盤調査(スウェーデン式サウンディング)を行うのですが、スウェーデン式サウンディングは安価でおよその地盤性状傾向が把握できるとはいえ、ボーリングのような詳細なデータはとれません。

木造住宅のような比較的軽い建物であれば、一般的にスウェーデン式サウンディングで地盤調査をして方針を決定→施工という流れが多いのですが、僕は可能であれば、実際にユンボのアームが届く1~2m程度まで穴を掘ってもらって、地層の構成を直接目視して確認し、土質資料を採るようにしています。

また、この試掘することによって地下水位をきちんと測定できるというメリットもあります。

これから家づくりに取り組まれる方は、依頼する建築家や工務店さんに地盤調査とともに試掘してみてほしいと頼んでみると、より安心できるかもしれませんね。

さて、今週末(3/13-14)に開催する京都市N邸の完成見学会ですが、たくさんの方からお申込みを頂いています。

(みなさま、どうもありがとうございます)

実は建築関係の専門家の方からの申し込みの方が圧倒的に多く、これは伝統構法への関心の高さの表れだと思うのですが、予想をはるかに上回る申込があったので、あと1‐2組で専門家の申込は締め切るつもりです。

迷われている専門家の方はどうぞお早めに。

一般の方はまだ少し余裕があります。

ぜひこの機会にごらんください。

下の写真は、このN邸に使っている構造材を製材した時の写真です。

長さ9.5mの杉の原木ですが、この現場ではこういう一本物を梁や桁などにたくさん使っています。

市場で既製の商品の中からこういった特別長い一本物の木を買うととても高くなってしまうのですが、東風では山で立ち木を買っているので、一般市場価格よりもずっと割安でご提供できているんですよ。

見学会への参加お申し込みは下記リンクからどうぞ。

【お知らせ】

3/13(土)-3/14(日)の2日間にわたり、京都市左京区N邸で

新月伐採材を使った石場建て伝統構法住宅の完成見学会を行います。

詳しくはこちらをご覧下さい。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

桜のかおり

昨日、薪ストーブ販売のグランビルさんに京都市N邸の現場へ来ていただき、取扱説明や注意点、メンテナンスのことなど、薪ストーブに関するお話をNさんご夫妻と一緒に聞きました。

へぇ~、ほぉ~といった内容も結構あって面白かったのですが、一番ビックリしたのは薪を焚いている時の香りです。

桜の薪をくべるといい香りがすると言う話は聞いてはいたのですが、昨日グランビルさんが実際に桜の薪を持ってきて焚いてくれました。

そして着火後に焚き付けを充分燃やしてから桜の薪をくべました。

しばらく経ってから外に出てみると・・・ものすご~くいい香りがあたり一帯に蔓延していました。

まるでアロマテラピーかなにかやっているような、とっても芳しい香りでビックリ !!!

薪によってこれほど臭いが違うものかと驚きました。

こんないい香りがするのなら、煙たいどころか、

「もっとストーブ焚いて~」

と近所の皆さんから言われそうです(笑)。

でも室内ではほとんどその香りがしないんですよね。

桜を焚くのは、近隣の皆さんのためかな?なんて思ったりしましたが、桜でスモーク料理を作る意味をようやく実感できたような気がします。

先週末に、Nさんが一生懸命室内の床板にオイルを塗られました。

昨日現場に行くと、床全面に塗られたオイルのおかげで、室内がしっとりと落ち着いた雰囲気になっていたのですが、その中でも玄関の式台に使った化粧なぐりの杉赤身の厚板の木目がくっきりと浮き出てきて、とても美しく仕上っていました。

現物はまた下記の見学会の折にぜひ見ていただきたいと思うのですが、はつった作業時の記事はこちらをご覧下さい。

(作業中の動画も見れます)

【お知らせ】

3/13(土)-3/14(日)の2日間にわたり、京都市左京区N邸で

新月伐採材を使った石場建て伝統構法住宅の完成見学会を行います。

詳しくはこちらをご覧下さい。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

碍子

明石市K邸の現場で行っていた解体工事が先週いっぱいで無事完了しました。

近隣のみなさまには騒音やほこりなどでご迷惑をおかけしたと思いますが、何とか予定よりも短い期間で工事を完了させることができました。

ご理解を頂き、誠にありがとうございました。

そのK邸の既存建物から出てきた碍子を集めて洗いました。

壊れてしまった分などもあると思うのですが、これだけ残りました。

これは特にどうやって使おうかと決めているわけではないのですが、一つ一つ手作りなので形も大きさも微妙に違うし、歪んでいたりしてなかなか愛らしいですよね。

これからKさんとゆっくり考えてみたいと思っています。

【見学会のお知らせ】

下の写真は京都市N邸に使った大黒柱を伐採した、静岡の山から撮った景色です。

ここは標高が高く、とても霧が深いところで、いい杉が育ちます。

樹齢110年の木を、22cm角のほぼ赤身だけで仕上げた目の詰んだ大黒柱はなかなか見応えがありますよ。

3/13(土)-3/14(日)の2日間にわたり、京都市左京区N邸で

新月伐採材を使った石場建て伝統構法住宅の完成見学会を行います。

詳しくはこちらをご覧下さい。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

解体工事中@明石

今週の月曜日から、明石市内で解体工事に着手しています。

年末に竣工予定の木造2階建て新築住宅を設計中なのですが、建物が建つ予定の位置において地盤調査を行うためには、既存建物を撤去しなくてはならず、まず解体に着手しました。

外部には防塵・安全のために足場を立てて、シートで覆います。

近隣の皆様にはしばしご迷惑をおかけします。

申訳ありません。

屋根の瓦を降ろした後に、屋根の上から撮った写真です。

この後で既存建物がなくなってしまうのですが、その前に2階からの景観(眺め)を記録しておこうと思い、屋根に上って周囲のパノラマ写真を撮っておきました。

(ここではご紹介しませんが・・・)

今回のクライアントであるK様は、僕の大学の先輩です。

( ↑ もちろん、在学中にはお互い交流などはありませんでしたが)

うちの大学も学生数は多い方なので、そこら中に先輩や後輩がいるはずなのですが、社会に出てからはなかなか同窓生にお会いする機会って無いものですね。

(っていうか、聞いてないから知らないだけで、実は身の回りにわんさかいてはったりして?)

Kさん宅は、ご主人のご意向で、室内に積極的に段差を設けた空間になる予定です。

かなり個性的な空間になりそうでわくわくしますが、その一方でいろいろと難しい面も出てきます。

現在は基本設計の最終局面ですが、今週末に3Dイメージを用いてプレゼンテーションを行う予定です。

出来上がったらまたご紹介しますね。

どうぞお楽しみに。

【お知らせ】

3/13(土)-3/14(日)の2日間にわたり、京都市左京区で

新月伐採材を使った石場建て伝統構法住宅の完成見学会を行います。

詳しくはこちらをご覧下さい。

構造材は全て、新月期(下弦の月~新月の時 ↓ )に伐った木で作りました。

そのあたりのお話も当日ご紹介します。お楽しみに

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

夜景/天然乾燥・葉枯らし材でつくる伝統構法の家@京都市

一昨日の夜、京都市N邸でNさんご夫妻と外構の打合せをしている時に、夜の建物をまじまじと見る機会がありました。

奥様から

「さとうさん、階段めっちゃきれいですね」

と言われてふと思いつきました。

見学会の時に夜景を見てもらうのも良いのでは? と。

実は東風でつくる建物の多くは、夜に外から見ると建物の中の木組みが間接照明に照らし出されて、昼間とは表情が全く逆転してなかなかいい感じになるのです。

今回のNさん宅の夜景写真はまだ撮っていないのですが、東風のホームページでは神戸のSさん宅の夜景写真を掲載しています。

参考までにご紹介しますと、昼間はこんな感じですが、夜になるとこうなります。

ねっ?表情が一変するでしょう?

ご多分に漏れず、Nさんのお宅も夜景がとっても魅力的です。

ということで、見学会の開催時間を下記の通り少し延長しました。

【終了時刻両日共に 18:00→20:00に延長】

もちろん、昼も来て、夜も来る、というのも大歓迎です(笑)。

本日は階段の夜景写真のみご紹介します。

(三脚・ストロボを使わずに撮ったので、若干ブレてますがご容赦下さい)

このお宅の家づくりの全容は木造建築 東風(こち)の以下のページでご覧になって頂けます

→ http://www.mokuzo-architect.jp/works_kyoto1.html

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

内子町のみなさん、ありがとうございました

ご報告がすっかり遅くなってしまいましたが、2/19(金)に愛媛県の内子町で講演をしてきました。

NPO法人・日本民家再生協会を通じて「手仕事に関する講演をしてほしい」、というようなご依頼を頂いた折、僕にそのお鉢が回ってきた訳なのですが、どうやら何とか無事役回りをこなせたようで、ほっとしています。

夕方18:00から約1時間半の講演だったのですが、当日は朝一番の飛行機で伊丹から松山へ飛び、9時半ごろには内子町へ入ってたくさんの地元の方にお会いしていろいろと案内して頂きました。

(中岡さん、児玉さんはじめ、みなさまお世話になりました。

本当にありがとうございました)

上の写真は、内子町の中の小田地区で移住促進&空き家古民家活用のための活動を行っている【おだの匠】のみなさんの活動です。

地元を活性化しようと、地元の建設業者のみなさまが協力し合って築140年の古民家を10年間借りて改修し、古民家体験宿泊施設として運営されているお話を伺いました。

その後、内子町内で木造平屋建ての内子中学校や重要文化財の芳賀家を見学させて頂くことができました。

芳賀家ではご厚意から非常にめずらしい木工品を見せて頂くことができて、とても感慨深い思いでした。

講演では、これまでに僕が手がけた古民家再生物件事例紹介の他、来週末に見学会を予定している京都市N邸での家づくり(新月伐採と伝統構法)などについて、スライドを基にお話をさせて頂きました。

会場には約40名ものみなさまが聴講のために足を運んで下さり、ビックリ!

僕は失礼ながら「10-15名くらいでこぢんまりやれればいいかな?」などと思っていたので、こんなにたくさんのみなさまが集まって下さって大変光栄に感じました。

当日の聴講者の中には、いつも僕のブログを見て下さっているという方のご主人からお土産まで頂き、さらにビックリ!!

(保積さん、ありがとうございました)

後日、その反応を担当の中岡さんが連絡して下さったのですが、地元の建設業関係者のみなさまからも概ね好評だったとうかがい、胸を撫で下ろしました。

今回は慌しいスケジュールだったのですが、内子町内の石畳という地区に星が写りこむとても美しい池と屋根付きの橋がある、ということを教えて頂いたので、今度は改めてゆっくり内子を訪れてみたいなと思っています。

大洲の臥龍山荘や内子座にも行きたいな。

みなさま、本当にお世話になりました。

心より御礼申し上げます。

【お知らせ】

3/13(土)-3/14(日)の2日間にわたり、京都市左京区で

新月伐採材を使った石場建て伝統構法住宅の完成見学会を行います。

詳しくはこちらをご覧下さい。

←ここから始まりました

京都市/伝統構法×新月伐採の家 完成見学会を行います 3/13(土)-14(日)開催

上の画像はクリックすると拡大表示されます

京都市で、昨秋から着手していた石場建て伝統構法型住宅が竣工しました。

建築主であるN様ご夫妻のご厚意により、完成見学会を開催させていただくことになりましたのでご案内します。

-自分たちがいなくなった後でも、後世に渡ってずっと誰かが引き継いで

住み続けてもらえるような家にしてほしい-

このお宅は建築主であるN様のそんなご要望から、最低200年は使い続けられるように・・・

と考えて設計しています。

このようなN様のご意向を実現するために、石場建ての伝統構法(※1)という工法をご提案したのは、とても自然な流れでした。

(※1)

石場建てとは

石の上に直接柱が載っているだけで、基礎と建物とが金物などで緊結されていない工法のこと

伝統構法とは

現時点では正確な定義づけはまだされていないが、筋交いを用いずに、

貫と土壁と木組みだけを耐震要素とした柔らかい木構造のことを指すことが多い

在来工法と対比し、構造的に別の性質を持つ伝統的な構造体を指すために用いられている

だから、

○ 構造はわかりやすく

○ デザインは流行を追わずシンプルに、木の美しさが引き立つように控えめに。

○ 全ての木材の呼吸を妨げないように。

○ 壁は土と竹だけで、構造体には釘を一本も使わずに、

という考え方を建物の隅々まで貫いています。

この家に使用している構造材は、全て自社で伐採から行ったものを使用しています。

木を伐るのに一番良いとされる、晩秋の新月期(しんげつき※2)に全ての木材を伐採し、その後4ヶ月間葉枯らし乾燥させた後に1年自然乾燥させたものを使っています。

伐採の際には、建築主であるN様もわざわざ静岡の山まで見学に来て下さいました。

(※2)新月期とは下限の月~新月の前日までのおよそ一週間の期間のこと

このような木材の作り方は、木の特性・能力や生命体が本来持っている、宇宙のリズムに逆らわない、とても素直でやさしいやり方です。

現在の木材市場では、一般に伐採直後の材木を含水率が非常に高いままで乾燥庫に搬入し、重油を1-3週間焚きっぱなしにして人工乾燥させるというやり方が主流です。

そんな中で、今回のような取り組みは古臭いようにも思えるかもしれません。

ゆっくり乾かした自然乾燥材を使い、大工さんが手刻みで作った構造材を金物は使わずに栓だけで組み上げ、竹小舞を編んで作った建物は、工法としては何の目新しさも無く、昔から日本各地で当たり前に行われてきた建物の作り方だからです。

しかしそうやって作った建物が放つ存在感はどっしりとしていて、とても穏やかです。

ものすごく当たり前に作った家ですが、ぜひ現場で木と土の質感を味わってみて下さい。

今回の完成見学会には、建築業界関係者の方も参加していただいて構いません。

ただし専門家向けの時間帯は3/13(土)の午前中のみとさせて頂き、一般の方向けの見学時間とは別にさせて頂きます。

(業界関係者の方と一般の方とでは質問内容などが全く異なるためです。ご理解をお願いします)

<開催日時>

専門家(建築業界関係者)向け・・・3/13(土) 10:00-12:00

一般の方向け ・・・3/13(土) 12:00-20:00 および

3/14(日) 10:00-20:00

<開催場所>

京都市左京区

※参加申込を頂いた方には、現場の住所や担当者の連絡先をお送りします

→ 参加お申込はこちらの問合せフォームからどうぞ

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を