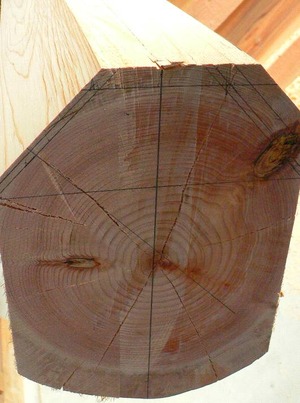

今日は2階の屋根を支える丸太梁の加工の様子をご紹介します。

なお今回の桧の丸太梁も、東風では全て原木の状態で購入しています。

最初はこんな状態(↓)です。

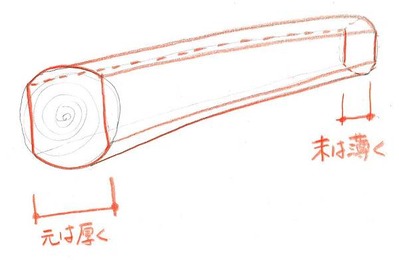

丸太の製材はこんな要領(↓)でテーパーをつけて行いました。

よく、

「手刻みとプレカットとでは、どこがどう違うのですか?」

という質問を受けて、説明に困ることがよくあります。

( ↑ 一言では説明しにくいのです・・・)

手刻みには手刻みにしかできないことがあります。

建物の強度・仕組み・特性も、プレカットか手刻みかで変わるのですが 、こういった細やかな仕上作業に要する手間の違いもデザインに大きく関ってきますし、このように削って仕上げる場合にはそれだけ大きな材料が必要になってくるので、材料単価も上がります。

そういった小さなことを積み重ねていくと

「やっぱりプレカットではこういう風にはできないよね~」

という形になっていくので、当然費用も変わってくるのですが、やはりそれだけの意味や価値はあります。

手刻みとプレカットの違いを分かりやすく説明できる資料、作らないといけないなぁ・・・。

よし、この正月にはなんとか作って公開することに、今決めました。

どうぞお楽しみに。