連休の最中に着工したリフォーム工事が、先週末に無事完成しました。

工期は2週間でしたが、1階床のバリアフリー化工事とともに、2階の1部屋を遮音して外部からの音を遮断する工事を行いました。

遮音工事はディテールが命なので、実際に完成して入居してもらうまで効果の程が心配だったのですが、クライアントの奥様によると効果はしっかり出たようで、一安心です。

今回のご依頼では、耳が遠くなってきたおじいさんが視聴する際のテレビの音が大きくて就寝時に気になる、ということが遮音工事の目的でした。

最近、木造住宅の遮音工事の依頼を受けることが多くなってきたのですが、一般に

「木造住宅では遮音できない」

とか

「遮音シートを入れれば大丈夫」

というような誤認識が多いようです。

確かに木造で遮音を行うのは構造にも関ってくるので非常に難しいのですが、決して不可能ではありません。

遮音工事は理屈は簡単なのですが、現場での判断が難しいため、当方でも方法を簡単にはお教えすることは控えています。

安易に真似されると、かなり高い確率で失敗するからです。

遮音工事をお考えの方は、実績のある専門家の方に依頼されることをお薦めします。

チタンには見えません

上の写真は先月末に訪れた、浅草・浅草寺の宝蔵門です。

この門の屋根、思いっきり本瓦葺きのように見えますが、実はチタンで作られているのだそうです。

僕もこの日一緒に参拝した方から教えてもらうまで僕も知らなかったのですが、確かにこちらのページに書かれているとおり、チタンのようです。

『チタンは酸化物が非常に安定で侵されにくく、表面が酸化物の皮膜によって保護されるため空気中では、白金(プラチナ)や金とほぼ同等の強い耐蝕性を持つ。』(『』内はwikipediaより転記)

という性質が評価されて、近年屋根材として使われる事例をよく見られるようになりました。

酸性雨の影響で、銅板の耐久性が以前に比べて下がっていますので、社寺のように耐久性の高さが強く求められる現場では重宝するのでしょうね。

価格が高いのが難点ですが、瓦よりもずっと軽いので耐震上有利になります。

新月材 乾燥中

もう2週間も前のことですが。

日光へ行った帰りに静岡へ寄ってきました。

昨秋製材した木材のボリュームや状態を確認するためです。

(製材したときの記事はこちら→通柱と天井板)

現在は製材した杉山製材所さんで預って頂いています。

(杉山さん、いつもありがとうございます)

上の写真がその一部ですが、全部でこの約3倍の量があります。

これから整理するのは大変そう・・・。

これらの木は2008年の晩秋に伐採したもので、樹齢110~130年の杉と桧です。

とってもいい木で、今から使うのが楽しみです。

桧は乾燥が早いのでもうそろそろ使えそうですが、杉の構造材は来秋(2011)あたりまで乾燥させるつもりです。

その一部をご紹介しますね。

上の写真は桧の通し柱と大黒柱です。

通し柱は節の無いきれいなものには背割りという鋸目を入れて、大きな割れが走らないように処理しています。

この写真だとなんだかそんなに大きくは見えませんが、この通し柱の太さはだいたいどれも6寸角(18cm×18cm)です。

大黒柱の太さは8寸5分角(26.5cm×26.5cm)あります。

上の写真は、大黒柱をリフトで持ち上げてもらって柱の面を見たところです。

どの木もほとんど節が無くて、四方上小節~無地の大黒柱になりそうです。

中央付近の一部が濡れているような色をしていますが、これは割れ止め材を塗布しているためです。

仕上ったらこれはきれいになくなります。

これは鉋できっちり仕上げて、50年くらい経ったらなかなかいい味が出てくるでしょうね。

その頃になったら僕は生きているかどうかわかりませんが(笑)、今から楽しみです。

どんな方が使ってくださるんでしょうか。

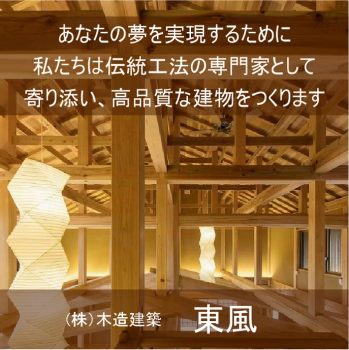

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

連休中に着工したリフォーム

実は以前からご相談頂いていたクライアントの方から急な依頼を受けて、5/3(祝・月)より木造住宅のリフォーム工事に取り掛かっています。

1段上がっていた和室床とリビングの段差(12cm)をなくしたり、

おじいさんの部屋からトイレに真っ直ぐ行ける通路を確保したり、

新たに同居されるご家族のために2階にトイレを増設したり、

というリフォーム工事です。

とにかく早く竣工させるべく、急ピッチで工事が進められています。

近隣のみなさまには、祝日にも関らず工事の騒音によるご迷惑をおかけして、申訳ありませんでした。

1階の工事はすでに完了し、残すは2階のみです。

もう少しで完了しますのでどうぞご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

日光東照宮の漆

前回に引き続き、日光東照宮のレポートです。

今回、日光東照宮を訪れた目的は、現在行われている漆の塗替え作業現場見学のためです。

普通、作業中の現場を見ることは個人ではまず無理なのですが、そこは日本民家再生協会で勉強会を主催して正式に申し入れをしたこともあって、現場の方にもご理解を頂くことができました。

現場の技師の方にご案内して頂いて現場を見学。

上の写真は廻り縁(えん)の床板に塗った漆が劣化し、ひび割れてはがれかかっている状況写真です。

漆の大敵は紫外線なのですが、こんな屋外にある日光東照宮では、塗って1年も経たないうちに漆の艶はなくなってしまうそうです。

そこまでして、どうして漆を塗ったりしたんだろう・・・と不思議で仕方ないのですが、江戸時代には20年毎に手を入れて漆の補修をしていたんだとか。

しかし今は財政面の問題もあって、60年に1度程度しかできないのだと担当の方が話して下さいました。

徳川政権おそるべし、ですね。

上の写真も補修前の漆の状態です。

拡大表示していただくとわかると思いますが、彩色がはげてしまったり、模様が切れてしまったりしています。

この写真は、補修が完全に仕上ったところです。

こんなにも鮮やかな色・艶になるのかと感嘆しました。

この状態にするまでには、恐ろしいほどの人の手間がかかっています。

漆を掻く職人さんの手間、建物をつくる大工さんの手間、漆を塗る職人さんの手間・・・。

なんという建築でしょうか!

好きか嫌いかはちょっと置いといて、これはもう建築ではなくて工芸品の域ですね。

陽明門の手前にあった下の写真の建物は、4年前に塗替えが終わったそうです。

妻面の象の下絵は、狩野探幽作だと言われているものだそうです。

正直、日光には圧倒されました。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

制震構造?石の鳥居

前回に引き続き、日光のお話です。

日光東照宮の入口に大きな石の鳥居があります。

今調べたところによると、石の鳥居としては日本でも最大級のものだとか。

日本3大鳥居の一つに数えられているようです。

写真に写っている人の大きさと比べてみると、大きさがよくわかると思いますが、高さ約9mもあるそうな。

で、この大鳥居では柱にご注目下さい(↓)。

上の写真の赤い矢印のところで、石が継いであります。

僕が小学校6年生の時、修学旅行でここを訪れたのですが、その時のガイドさんの話によると、ここで柱を継いでいることで、地震の時に倒壊しにくい構造になっているのだそうです。

「へぇ~、すごい!」

と、当時僕は子供心に感心することしきりでした。

(今思うと、この話だけはなぜかはっきり覚えていて自分でも不思議なんですが・・・)

で、今。

建築家になり、再度同じ場所を訪れてみて、その説が正しいかどうか?ということを考えてみたのですが、当たらずとも遠からず、といった感じではないかと思います。

きっと、この鳥居が地震で倒れるということは、ほぼ無いと考えて良いでしょう。

理由はこの鳥居の制震構造(←と呼ぶのが適等かどうかは置いといて)が果たしている役割も大きいと思いますが、この日光東照宮のあたりはきっと地盤が強烈に固いだろうと思います。

(↑周囲の環境、徳川幕府がここを選んだことなどから推測して)

同じ地震エネルギーで揺らしても、軟弱地盤なら揺れはより増幅されるし、強固な地盤なら増幅率は低くなります。

つまり、

地盤が固い

→地震時の揺れは大きくなりにくい

→さらに鳥居本体の制震性能が寄与

→鳥居は倒壊しない

ということになるのでしょうね、きっと。

いくら制震構造になっていたとしても、それを超えるエネルギーが入ったら、当然ながら倒壊します。

でも、ここではそれが現実となる可能性はかなり低いだろう、と思われるのです。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

桜の生命力

この週末は、日本民家再生協会主催の日本建築研鑽会という講座に参加するため、東京と日光へ行っていました。

あまりにいろいろとネタを仕入れてきましたので、何日かにわたってご報告します。

下の写真は日光東照宮へ至る道すがらに立っていたしだれ桜です。

満開の桜、透き通るような晴天がとても美しかった。

間近に見える山の頂にはまだまだ残雪があり、とても清々しい気分で東照宮に向かいました。

このしだれ桜、風格から結構な齢を重ねている樹だと思われるのですが、ふとその幹を見るとすさまじい生命力を感じずにはいられませんでした。

この樹は、こんなふうに完全に樹芯がなくて、皮だけで立っているのです。

こういった樹はよく見かけますが、老齢のしだれ桜であったということも相まって、すさまじい気迫でした。

強さとはかなさと美しさ。

言葉になりません。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

建築条件付の土地、建築条件を外したら300万円かかる?

近頃、複数のお客様からいろんなご相談を受けていて、思うのは、

「やはりみなさん、同じような疑問で頭を悩ませていらっしゃるんだなぁ・・・」

ということです。

できるだけそういった疑問にお答えできるような記事を、ちょこちょこと書いていこうと思っています。

土地の購入を検討されている方からたまに相談を受けるのが、こんな質問(↓)

「土地の購入を検討しています。

気に入った土地が見つかったのですが、そこが建築条件付きの土地なのです。

不動産屋さんに

『建築条件を外してもらいたいのですが・・・』

と持ちかけたところ、建築条件を外すのなら300万円払って頂くことになります

と言われました。

こんな話ってあるのでしょうか?」

というものです。

実はつい最近来所された方も同じご質問をされましたが、これは結構よくある話です。

うちの過去のクライアントの中にも、実際に300万円支払って建築条件を外された方がいらっしゃいました。

不動産業界では、どうもこの

『建築条件を外すと300万円』

というのは定説化しているのでは?という気がします。

(すみません、僕は不動産業界の内情に詳しくないのであまりよくわかりませんが・・・)

家の隅々まで自分が充分に納得できるような注文住宅を建てたい!

というような方にとって一番いいのは、下記のようなパターンです。

建築条件なしの土地を探して買い

↓

自分が気に入った(または信頼の置ける)建設会社・工務店・建築家を

見つけてきて相談し、そこに建築工事を依頼する

しかし、複数のクライアントの方からお話を伺っていると、建築条件なしの土地で気に入るような物件は、なかなか見つからない!というのが実情のようです。

うちにご相談を持ちかけてこられるクライアントのみなさまも、やはり一番苦労されるのは土地探しみたいですね。

気に入った土地を見つけるのに2-3年かかった、という方は結構いらっしゃいます。

建築条件を外すのに300万円払うというのは、消費者の立場からすると、どうにも納得がいきませんよね?

僕も同感です。

じゃあどうしたらいいの?という知恵まで授けることはできませんし、300万円が妥当な金額なのかどうかも僕には判断がつきませんが、この手の話しはよくあるようです、とだけお答えしておきます。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

無言の先生

工事中の現場が一通り完了し、このところ設計物件が重なっています。

設計・設計・設計・・・の日々です。

東風は設計事務所なので設計は本業なのですが、現場に出られないのもちょっと寂しいです。

でもそう言っているうちに現場が始まると、

「あちこち走りまわらないで、じっくり腰を落ち着けて設計がしたい」

と言い出しそう・・・なんて思うと、勝手なもんだと自嘲。

今日は久しぶりに古民家の調査で兵庫県丹波市の現場へ行きます。

どんな家だろう、どんな材料だろう、どんなことを考えてつくられた家だろう、と考えるとワクワクしてきます。

古い家は昔の大工さんと頭の中で対話ができるから楽しいんですよね。

古民家の調査現場で、じぃ~っといろんなところを見ていると、

「なぜこうしたんだろう」

「どうしてここにこの材料を使ったんだろう」

なんていう疑問が次々に湧いてきます。

それらに仮説を立てては確認し解答を与えていく、という読み取り作業をしているのですが、それが建てた棟梁との対話です。

その人の気持ちになって考える。

同化するような感覚ですね。

どこまでその棟梁の気持ちに近づけるか。

どこまで読み取れるか。

自分の力量が試されている、と感じる時でもありますから気が抜けません。

でもその分、毎回学べることは多いですね。

会ったこともない、無言の先生に対峙している瞬間です。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

【専門家向け】 難しい内容ですが、とても素晴らしい講義記録です

最初にお断りしておきますが、今日の内容は非常に高度な専門家向けの内容です。

(一般の方向けの情報ではありません。すみません)

伝統的な木構造の建物を建てやすくするための法整備の実現に向けて、6団体のNPOで協力し合って進めている『これからの木造住宅を考える連絡会』(以下これ木連/呼称:これもくれん)では、2009年から連続勉強会を開催しています。

勉強会の開催お知らせのページはこちら

(注:開催が終了した過去のものも掲載されています)

昨夜、加盟各団体の登録メンバーで共有しているMLに投稿があり、2009年7月に東京で行われた講義内容の記録がサイトにアップされたそうです。

第4回伝統構法を考える勉強会報告 2009.07.18開催

伝統木造建築における階層性 「階層型建築構法の考え方」

講師:渡辺 一正 氏 (鳥取環境大学教授)

※講義の全容を6ページにわたって紹介して下さっています

僕はこの講義に参加できなかったので早速拝見したのですが、とても素晴らしい講義内容でした。

いやぁ、今となっては参加できなかったのがとっても悔やまれます・・・。

とは言っても、この講義が開催された当時は、京都市N邸の構造計算を仕上げるために心身ともにボロボロになりながら毎日毎日格闘を続けていた時だったので、とても参加できる余裕はなかったんですけどね。

開催・記録・テープ起こし・サイト作成など、多くの皆様のご尽力に支えられて、このような貴重な講義記録に触れることができるのは、本当にありがたい限りです。

関係者のみなさま、どうもありがとうございます。

今週末4/17(土)にもまたこのシリーズの講義が開催されます。

今回の講師は僕も時折興味深く拝見していたブログ、『畑がついてるエコアパートをつくろう』の山田さんが勤めて下さるようで、ぜひ行きたかったんですが打合せのため参加できません。

第7回 伝統木造が持っている性能を現代に活かす

「木の家と室内環境を考える」

講師:山田 貴宏 氏 (ビオフォルム環境デザイン室代表)

まだ定員に余裕があるのかどうかはよくわかりませんが、山田さんに謝意を示す意味でもご紹介しておきます。

(詳しくはこちらをご覧下さい)

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を