依然としてスケジュール過密状態が続いております。

今週を乗り越えれば、少し落ち着きそうです。

このところ、まわりのいろんな方に助けてられています。

本当にありがたい限りです。

〇 現場から詳細な報告を入れてくださる方

〇 自分にとっては不利な交渉にも紳士的に対応してくださる方

〇 関係各位のために、影ながら努力してサポートしてくださる方

〇 「これ、どうしたらいいんだろう」と僕が気にかけていた事に

答えを持ってきてくれた、アポ無しで訪れた営業マン

〇 気を利かせてくれる現場の職人さんたち

〇 対応の難しい問題に指南を与えてくださる師

などなど。

「これって奇跡?」としか言いようのないことも重ねて起きています。

充分に相手に礼を尽くして対応できない自分がもどかしいですが、余裕ができてから別の形で感謝の気持ちを伝えていきたいと思っています。

みなさん、どうもありがとうございます。

手短ですが、御礼申し上げます。

投稿者「mokuzo_architect」のアーカイブ

上棟

神戸市北区で建築中の現場・S邸では建方が始まりました。

下の写真は5/22(火)の状態です。

7/7(土)に、この現場の施工者である輝建設株式会社さんと共催でこのお宅の構造見学会を開催することになりました。

詳しいことは、また改めてお知らせします。

今日は手短にこのへんで。

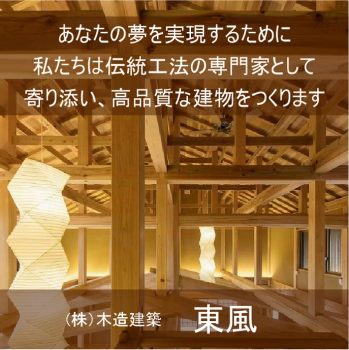

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

久々の・・・

ここ数日、クライアントのHさんと毎日毎日打合せをしています。

現場は京都市内ですが、京都・大阪・伊丹などで転々と。

今日も昼から京都で打合せです。

朝は毎日西宮市内で竣工間近のM邸へ行って、まず職人さんと打合せを済ませてからHさんとの打合せ場所へ向かいます。

このHさんはフランス在住の方(現在、3週間の一時帰国滞在中)なので、その間に集中していろんなことを決めていかなくてはならず、毎日毎日打合せを重ねているというわけです。

このような(スケジュール過密)状態はもう少しの間続きます。

なにぶん時間的な余裕が無いので、各方面のみなさまに充分な対応ができずご迷惑をおかけしております。

どうもすみません。

ブログの更新もなかなかできないと思いますが、少しお待ちくださいね。

このHさんのお宅の打合せに関しては、うまくクライアントの意向に沿った提案ができるかどうかという点について最初は少し不安でしたが、Hさんのデザインのお好みと僕の提案との間にズレがほとんど無くて、現在までのところ非常にスムーズに設計の打ち合わせが進んでいて、ホッとしています。

Hさんもここ数日の打合せで、自分のデザインの好みに沿った提案が出てきていることにかなり安心されたようで、言葉の端々にそれが現れてきています。

Hさんは京都の数奇屋風のデザインがとてもお好きなようで、僕も久しぶりに数奇屋風のデザインができることをとてもうれしく感じています。

下のスケッチは浴室とサウナのための離れの外観スケッチです。

平屋で寄棟屋根の、小さいけれどむっくりしたかわいらしい感じの建物を、たくさんの樹木が植えられている静かな庭にそっと置いてあげるイメージです。

ゆっくり机の前に座って正確な図面を描いている間がないので、鉛筆でざっと描いてみたのですが、立体的なイメージがHさんにもうまく伝わったようで満足されていました。

よかった、よかった。

(画像をクリックすると拡大表示できますが、稚拙な絵なのでお恥かしい限りです)

【お知らせ】

今月末に奈良県御所市でまちなみを見学するイベントを開催します。

詳しくはこちら

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

走り回ってます・・・

センスのいい大工さん

世の中はGW真っ只中ですが、西宮市内で現在進行中の現場(M邸)では、GW期間中も毎日現場で大工さんが仕事をして下さっています。

(↑毎日毎日お疲れさまです。

そして近隣の皆様、あらかじめお断りしたとは言え、

連日お騒がせして申訳ありません。ご理解ご協力深く感謝申し上げます)

この現場の木工事をお願いしているのは明石市の大工さんで、西田さん(西田建築工房)という方です。

仕事をお願いするのは今回で2回目です。

前回は神戸市内でのリフォーム、今回は住宅新築工事の大工手間請けをお願いしました。

僕が独立した後にこれまで関わりを持った大工さんはおよそ20名くらいだと思います(それ以前に勤めていた工務店の時を含めると合計50名くらいかな?)が、西田さんはその中でもトップクラスのいい職人さんです。

いい大工さんと知り合ったなぁ、と内心とても喜んでいます。

どこがいいのか?

一言で言うと、【センス(または勘)がいい】のです。

僕が大工さんに期待する能力は以下の3つです。

1. ムクの木材を見る目・使うセンスを持っていること

※この場合の【センス】とは洋服のセンスなどとはほぼ無関係です

木材のどの部分を選んで使うか、どの面をどう見せるか、

どういう方向に向けて使うか、というような勘所がわかる

ということです

2. 材料を無駄に扱わないこと

(小さな材料も簡単に捨ててしまわずに、大切に使う)

3. 現場内をきれいに維持して仕事をしてくれること

(廃材をごみ袋に入れる時、分別してくれることも含む)

この3つを同時に兼ね備えている大工さんは滅多にいないのですが、西田さんはその滅多にいない大工さんの一人です。

最近の大工さんで一番多いのが1.の能力が無い職人さんですが、そういう大工さんは仕事を見なくても話をしただけですぐにわかるので、よほどの事情が無い限り今後も僕から仕事をお願いすることは無いと思います。

(だからあまり僕の知っている大工さんの中にはこういう人はいません)

なかなかできないのが2と3です。

職人さんはプライドを持って仕事をする人たちなので、とにかく横から口を挟まれることを一番嫌がります。

自分の思うように仕事をしたいわけです。

で、そのような環境を整えてあげる(=口を挟まない)と、大工さんは気分良く仕事をしてくれるわけですが、放っておくと現場が一向に片付かなかったり、ゴミだらけになったりします。

どこまでこちらがサポートするか、どこまで口を挟むか(そしてどう伝えるか)、というさじ加減が現場監督としてはとても難しいところなのですが、やはり現場が雑然としていると、いい建物には仕上がりません。

僕のこれまでの経験で言うと、大工としての腕がいい(仕事がていねい)、という人はかなりたくさんいます。

こういう人を探すのはさほど難しくありません。

でも、一流の職人というのは腕がいいだけではありません。

センスが違います。

(前の会社の僕の上司も、いつも同じことを言っていました。)

センスがある大工か、そうでないか。

「センスって何やねん。

そんな説明ではわからんぞ」

と言われそうですが(笑)、一流の職人を知っている人にはわかると思います。

無理やり説明しようとすると、上記の1~3が全てできる人、と言うしかありませんが。

(実はもっともっと深いところがありますが、それはここで表現しきれません)

これは何も大工だけに限った話ではないので、自分にとっても耳の痛い話です(笑)。

【他人の振り見て我が振り直せ】

ですね。

念のために書き添えておきますが、今回僕があなたにお伝えしたかったのは、

「昨今、センスの無い大工が多い」

という批判ではありません。

(そんなことは、わざわざ口に出して言う必要の無いことですよね?)

そうではなくて、

「今お願いしているのが、とてもいい大工さんなんですよ!」

ということを敬意を表してお伝えしたかったんです。

だから、記事の題名は 【センスのいい大工さん】。

その点だけはお取り違えないようにお願いします。

(まぁセンスのいい人には、↑こんな説明自体不要でしょうが)

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

京都のもみじ

昨日は京都市右京区の現場で朝から調査をしていました。

朝一番で京都の庭師の方に現場へ来ていただき、作庭計画の打ち合わせをしました。

この現場はもともと隣家の広い庭の一部(以前は茶室や石塔があったらしい)として使われていた土地だったので、敷地内には既存の大きな木がたくさんあります。

その既存の樹木を活かしながら、どのようにアプローチの動線を設定するのかというところが一番の問題だったので来ていただいたのです。

周囲の景観(隣家の塀・周囲の山と緑)を自宅の景観の一部としてうまく取り込み、同時にこの家が出来上がったときには付近一帯の景観に寄与してより美しい家並みとなるように、という外と内との関係性をベースに考えながら塀の高さやデザインを提案して下さったところはさすがでした。

そして敷地内のアプローチの動線決定においては、既存の門(←この門が非常にすばらしい)、敷地内の既存の植栽を活かして導き出した動線の1ヶ所にだけちょっとしたアクセントを加えて、石灯篭と植え込みを配置してはどうかという提案は、僕の頭の中にも鮮明なイメージを伴って飛び込んできました。

控えめでありながら訪れた人の中に深く印象に残る、とてもいい庭になりそうです。

庭師が帰られた後、お昼過ぎには天気が良くなり、

新緑のもみじがとてもきれいでした。

冒頭の写真はその美しさをあなたにもおすそ分けしたい、

と思って撮ってきた写真です。

(画像をクリックしていただければ拡大表示できます)

GW期間中はこの現場の図面をがんばって描きます。

【当ブログサポートのお願い】

人気ブログランキングに登録しています。

今回の記事が面白かったと感じてくださったら、こちらをクリックしてください

クリックするだけであなたの一票が僕のブログを応援してくれて、

ブログランキングでの順位が上がります。

するとより多くの方がこのブログの情報を目にする機会が増えて、

より多くの方に、より有益な情報をご提供できるというわけです。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

四半敷きの謎

僕には、10年ほど前から疑問に思っていてどうしても釈然としないギモンがあります。

建築の土間の仕上げで

【四半敷き】 ← しはんじき と読みます

というやり方があります。

よくお寺などで見かけますが、タイルや石、敷き瓦などを45度振った角度で敷き並べて張る仕上げ方法のことです。

↓こんなんです。よく見るでしょ?

一般には、【四角いタイルや石を45度の角度で張って仕上げた土間】であれば四半敷きというようですが、どうもその【四半】のもともとの意味するところがわからないのです。

※四半というのは1/4のことです。

それは間違いありません

ちょっと下のイラストを見てください。

四半敷きには下記の2通りの割付けの仕方があります。

A

B

AとB、2つの違いがわかりますか?

一番大きくは目地の位置が違うのです。

Aが正しいとすると、四半の意味するところは【角度が四半=1/4】

つまり180°÷4=45°ということです。

一方、Bが正しいとすると、四半の意味するところは

【貼り始めのタイルが1/4枚のもの】ということです。

もう一度AとBをよ~く見てください。

その上で、下の絵を見てください。

左右入れ替わってしまいましたが、左(緑)がB 、右(ベージュ)がAの拡大図です。

Bは1/4枚、Bは実は1/2枚の大きさであることがわかると思います。

僕は10年ほど前に現場を施工してもらったタイル屋さんから、

「四半敷きはホンマは貼り始めに四半=1/4枚のタイルを入れるからこそ、四半敷きなんや」

と言われ、そうなんや~とその時は納得しました。

しかしその後、事あるごとにお寺などで四半敷きをチェックしている(もう10年になる・・・)のですが、タイル屋さんが言ったようにB(緑)のやり方で割付けしてある事例は非常に少ないのです。

まぁ、BはAに比べると仕事が一段高度になるので職人さんは嫌がるでしょうから、そういった事情で事例が少ないのかもしれませんが。

でも、180度の1/4が四半と考えるのは元々の意味からしてちょっと不自然なように思うし・・・。

もしどなたかご存知でしたら教えていただけるとうれしいです。

今年の秋に京都で竣工予定の現場の土間には、四半敷きの敷瓦をやってほしいとクライアントから要望されています。

それまでにはっきりすればいいんですが・・・。

まぁ、きっとこんなことにこだわらなくてもいいんでしょうけどね(笑)。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を

昭和の日

※あらかじめお断りしておきますが、今回はかなり個人的なネタです。

4/29

去年までは、みどりの日。

今年からは、昭和の日。

こんなに簡単に国民の休日(祝日?)の名称が変わってしまっていいのでしょうか?

いずれにしても、今日は僕の誕生日です。

実は、うちのアルバイトスタッフも同じ誕生日だったということがわかり、びっくり。

でも、1970年4月29日生まれで僕と全く同じ名前の佐藤仁さんは、僕を含めて世界中に合計3人いるので、それに比べればかわいいもんですが。

(↑運転免許証を取るときに警察から質問されて判明しました)

ちなみに生年月日の縛りをなくして、僕と同姓同名の【佐藤仁】さんだけだとかなり多いらしいです。

以前、mixiで

「佐藤仁さんだけのオフ会を東京でやるんですが、来ませんか?」

というお誘いを見知らぬ佐藤仁さんから受けまして、え~っ!!!て。

正直、かなり引きました。

もちろん、丁重にお断りしました(笑)。

とまぁ、そんな話題は置いといて。

僕の一番古くから(小学校3年生以来)現在まで付き合っている友人・Kが今日メールをくれました。

K、毎年毎年ありがとう。

そこには、僕らの母校(静岡市の千代田小学校)が今年創立100周年を向かえ、校庭にあった大きな遊具(というより山です。高さ5mくらいあります。名称:千代田城)が老朽化により取り壊されたということが書かれていて、ちょっぴり寂しくなりました。

でもあれは今作ったら安全面でかなり問題かも、というような遊具のような気がします。

静岡といえば、本当は先週製材(←昨年秋に新月伐採・葉枯らしした杉)の立会いのために静岡へ行く予定でしたが、製材所の都合で延期になり、どうやらGWの休日に行かないとアカンようです。

まだはっきり決まっていませんが、5/4か5/5になりそう。

製材の様子はまたご報告しますね。

と、今日は全くの個人ネタでした。

たまには大目にみてやってくださいな。

GWは仕事です!

このところ、

「やっぱり休みが必要かも・・・」

と思われるような体のシグナルがチラッチラッと顔をのぞかせます。

で、GWは少しくらい休もうか・・・とちょっと弱気になっていたのですが、今日決心しました。

GWは仕事っす!

(って、力入れて自慢できることでは決して無いと思うのだが・・・)

ここでやっておかないと5月の中旬~6月中旬に自分の首を絞めることになる、というのが一番大きな理由です。

ただ、6月下旬から7月中旬ごろに、固めて休みを取ります!

(↑これも今日決めました)

誰が何と言おうと実行するでぇ! お~っ!

(だから誰も聞いていないって・・・)

ということで、その節はみなさまご理解・ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。

m(_ _)m

なんかGWモードの気の抜けた投稿になってしまいました。

それではみなさん、僕の分まで楽しい休暇をお過ごし下さい。

【ヒトリゴト】

おかげさまで目の傷はようやく完治して、

無事コンタクトレンズを装着できるようになりました

(結局2週間もかかってしまった)。

ついでにメガネも新調しました。

いくら普段はほとんどかけないとは言え、もう10年以上使っていたメガネですからね。

最強の武器

昨年の末、いつも懇意にしている木製建具屋さんにお願いをしました。

「お客さんに框組戸とフラッシュ戸の違いを説明をする時に

いっつも困るんですよ。

写真を見せるしかなくて、いまひとつピンと来ないんですよね。

小さなものでいいので、申訳ないんですがサンプルを作っていただけませんか?」

というお願い。

特に急ぎの用ではなかったので、頼みっぱなしでそのままになっていました。

しかしそれを建具屋さんがちゃ~んと作ってくれました。

しかも、僕がお願いしたものから30倍くらいパワーアップして(!)。

あまりに素晴らしいのでご披露します。

← これがその説明用建具セット一式

(合計6枚)

手前に置いているのはA3大の図面です。

(大きさが良くわかるでしょ?)

← そしてこれら6枚の建具セットは

持ち運びやすいように

キャリングケースに

納まるようになっています。

← 建具サンプルその1/框組格子戸

材料:米ヒバ

透明ガラス、型ガラスの違いがわかる

ように、3種類のガラスが入っています

← 建具サンプルその2/框組硝子戸

材料:ピーラー(米松)

← 建具サンプルその3/

スリット入りフラッシュ戸

材料:シナベニヤ

← 建具サンプルその4/紙貼り障子

材料:赤杉 (吉野産の杉の赤身)

僕が一番好きな建具です

←建具サンプルその5/めくらフラッシュ戸

材料:シナベニヤ

← 建具サンプルその6/

框組板戸(雨戸式)

材料:杉

デザイン、材料、構法の違いが良くわかるように、それぞれ別の材料(樹種)で作り分けてくれました。

もう感激!これから大活躍してくれることでしょう。

ついこの前の日曜日に、現場で西宮のクライアントMさんと打ち合わせをしたときにも早速活躍してくれました。

何よりも話が早いしわかりやすい!

百聞は一見に如かず、ですからね。

これを作って下さったのは、株式会社塚本建具の塚本さんです。

僕は塚本さんと知り合ってからまだ5年くらいしか経っていませんが、この方は間違いなく世界でもトップレベルの建具屋さんです。

会社の規模は決して大きくありませんが、技術力、センス、勘所、仕事の確実性など、僕は全幅の信頼を置いています。

(同じように感じているのはきっと僕だけではないと思いますが 笑)

本当はここで塚本さんの連絡先などをご紹介したいのですが、ここに掲載してしまうと

「上の建具セット、うちにも作ってくれ」

という人が絶対に出てきて、塚本さんを困らせてしまうと思うのでやめておきます。

(塚本建具さんにはホームページもありません)

ちなみにこの建具セットは、うちともう一社、塚本さんのご友人の設計事務所の方のために作って下さったそうです。

塚本さん、本当にありがとうございました。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を