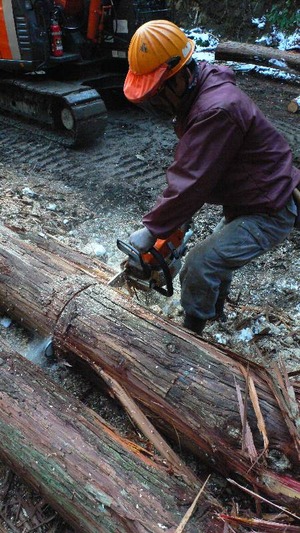

先週末に桧の製材第2弾を行いました。

1/23には、第1弾として長さ6mの桧から長尺幅広の床板を木取りしたのですが、今回は3m・4mの原木から床板を採っていきました。

原木を製材していくと、1本の木から全く節のないきれいな板も採れるし、また一方で節だらけの板も採れます。

これは木が山の斜面に生えている時の谷方向に向かって枝を多く出すことが原因なのですが、谷方向を向いていた面には節が多くなり、山方向を向いていた面からは節の少ない材料が採れます。

上の写真では節の多少に関らずみんな一緒にして積んでありますが、実際に部材として加工する前には節の有無によって一度材料を選別します。

今回は、節の多い材料は床板に使い、節が少ない材料は敷居などの造作材に使う、という具合で使い分けることになります。

魚に例えると、1匹のマグロからは赤身や中トロ・大トロが同時に採れ、少ないけれどもホホ肉も採れる、というのと良く似ていますね。

ちょっと想像してみて下さい。

ネタを市場で仕入れているお寿司屋さんに行って食べる時に、確かに味は美味しいけれどもネタに関する話を聞かされないで「美味しかったね」と言って食べて帰ってきた場合。

かたや、

「今日のネタはね、知り合いの漁師に直接頼んでおいて、水揚げされたやつを1匹丸ごと仕入れてきたんですよ。

だから今食べてもらった魚のあら煮とかホホ肉も用意できますよ。

ちょっと食べてみませんか?」

と板前さんが話してくれた店で食べて帰ってきた場合。

どっちが後々まで思い出に残るでしょうね?

今回挽いた桧はせっかく90年もかけて育ってきた木なのですから、無駄なく使ってあげないと。

こういう材料の設計によって建物の印象や意味合いが全く違ってきます。

常々感じているのですが、もっと多くの方がこういう家づくりを自由にできるようにしたいなぁと思っています。

決してとんでもなく高くつくわけではないのですが、風評に押されてしまったり、住宅ローンの期限の制約などがあるせいで、現代ではまだまだ一般的ではありません。

東風では、できる限りこういう家づくりをクライアントの皆様にご提案していきます。

だって、こういうつくり方をすると、同じ家ような家は絶対にできなくて、つくっている職人もワクワクするし、山も木も林業家も喜ぶし、何よりクライアントの皆様にはとても喜んで頂けるからです。

東風のホームページでは、原木の伐採から家づくりを行った実例を公開しています。

昔はこれが当たり前のつくり方だったんですけどね・・・。

やらねばならないことはまだまだ山積みです。