今年の2月に奈良県吉野町で伐採見学会を行いましたが、その山で伐った木が下りてきて、4/22(月)に製材を行いました。

製材をお願いしたのは、ここ数年いつも製材をお願いしている奈良県桜井市の森口製材所さんです。

原木はこんな大きさです。↓

長さは6m~7.5mでした。

太さが実感できるように、靴を一緒に置いて写真を撮ってみました。

樹齢は140年、奈良県吉野町川上村産の杉(いわゆる吉野杉)です。

今回は1番玉が2本、2番玉が2本、合計4本を製材しました。

製材してみる前から当然わかってはいましたが、目が詰んで通直で、と~っても美しい木でした ♪

↓ ↓ ↓

↑ これは1番玉。 長さ7.5mです

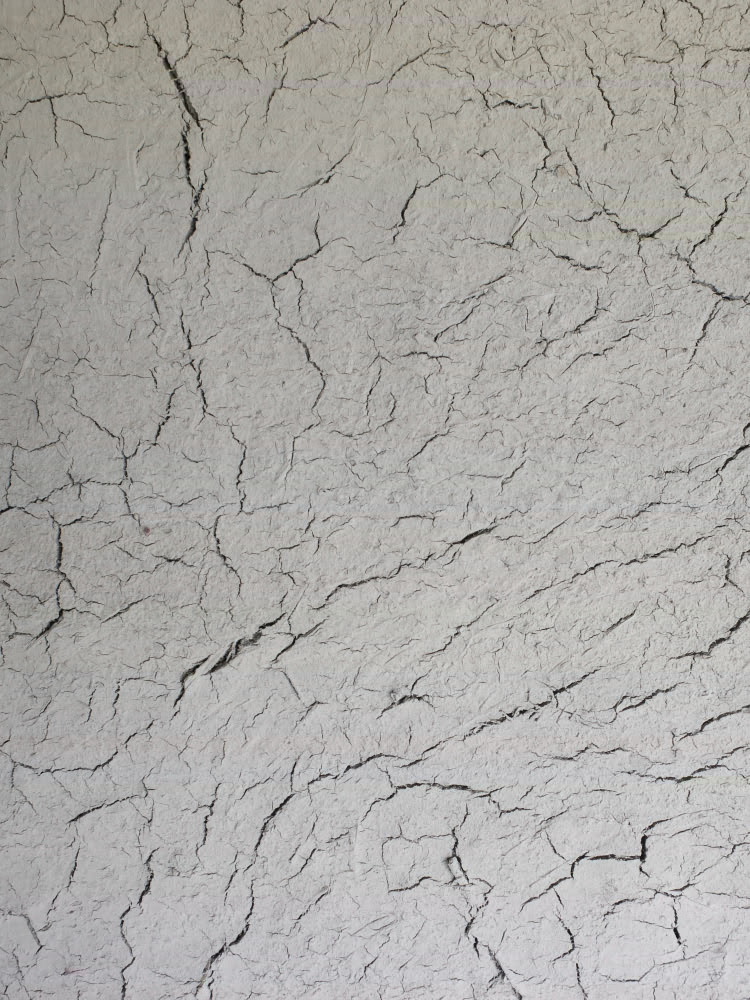

こんな感じの目の詰み具合です。

どれだけ美しい木でも、やはり芯の方へ近づけば、節(=枝の跡)が出てきます。

この木はきちんと枝打ちが施されていたようです。

これはもう一本の一番玉の木です

↓ ↓ ↓

今回の原木は、すべて板に挽きました。

用途はすでに決まっているのですが、どんな風に使われるのか?は、また夏ごろにこのブログでお知らせしますね。

どうぞお楽しみに。

(株)木造建築東風のサイトはこちら

世界に、300年先も美しい風景を